2. Historische Hilfswissenschaften im digitalen Zeitalter

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die für diese Arbeit relevanten sowie in der einschlägigen Forschungsliteratur diskutierten Termini erläutert, da diese Erklärungen essenziell für das Verständnis des hier dargestellten Untersuchungsgegenstandes sind (Abschnitt 2.1).[11] Daran anknüpfend folgt eine Darlegung der Ansätze einer Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter (Abschnitt 2.2). Dies hat den Zweck, Digitalität als methodischen Zugang zur Beurteilung und Aufarbeitung mittelalterlicher Schriftkultur zu identifizieren.

2.1 Die Historischen Hilfswissenschaften – Eine Einführung

Die historischen Hilfswissenschaften umfassen einen Kanon von „Disziplinen, die grundlegende Vorklärungen im Rahmen der Quellenkritik“[12] leisten, bevor eine eigentliche Interpretation des Quellenmaterials erfolgen kann. Sie werden aufgrund dieser Funktion auch als Grundwissenschaften bezeichnet, da sie, wie Goetz konstatiert, eine fachlich fundierte und diskursive Auseinandersetzung mit materiellen und immateriellen Zeugnissen erst ermöglichen. Brandt bezeichnet sie dementsprechend auch als sogenanntes „Werkzeug des Historikers“[13], dessen Beherrschung ein unentbehrliches Instrumentarium für die Geschichtswissenschaft darstellt. Nach Goetz vermag jede dieser Fachdisziplinen, abhängig von dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand und der Forschungsfrage, temporär die Rolle einer historischen Hilfswissenschaft für eine andere einzunehmen. Gleichwohl hat sich im Laufe ihrer Wissenschaftsgeschichte jedoch ein „Kanon ,klassischer‘, der Mediävistik besonders verbundener Hilfswissenschaften“[14] etabliert. Dieser geht über die Funktion der analytisch-kritischen Beihilfe hinaus und nimmt eine eigenständige Teildisziplin innerhalb des historischen Forschungsfeldes ein. Diese Zweigdisziplin kann hierdurch wesentliche Impulse leisten und somit bedeutende Beiträge zur Erschließung historischer Wirklichkeit hervorbringen.

Goetz unterscheidet innerhalb dieses Kanons drei Kategorien. Die erste befasst sich mit den konstitutiven Prämissen der Historiographie. Der Historiker zählt darunter die Chronologie, die historische Geographie und nicht zuletzt die Genealogie.[15] Eine zweite Typusgemeinschaft bilden die Codicologie, die Sprachgeschichte und die Paläographie. Letztere wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit eingehend betrachtet. Der letzte Typus ist auf jene spezifischen Gattungen ausgerichtet, deren quellenkritische Erschließung ein hohes Maß an fachlicher Spezialisierung und methodischer Kompetenz erfordert. Zu diesen Disziplinen lassen sich beispielsweise die Sphragistik, die Heraldik, die Diplomatik oder auch die Numismatik zählen.[16] Wie Goetz allerdings betont, kann dieser Typus auf nahezu sämtliche Arten historischer Zeugnisse angewandt werden. Im Zuge einer disziplinären Ausdifferenzierung der Geschichtswissenschaft traten in der Tat eine Vielzahl zusätzlicher Hilfswissenschaften hervor, die, in Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsfrage, eine spezifische Relevanz beanspruchen. Zu nennen sind beispielsweise die Insignienkunde, deren grundlegende Funktion die Deutung herrschaftlicher Repräsentationsformen und ihrer Zeichen ist. Gleichermaßen als Zweigdisziplinen der Geschichtsforschung dürfen im engeren Sinne auch die Realienkunde, die Ikonographie sowie die Kostüm- und Paramentenkunde, welche liturgische Kleidungsstücke bzw. Gewänder untersucht, gelten.[17]

2.1.1 Die Paläographie als Teildisziplin der historischen Hilfswissenschaften

Für die vorliegende Arbeit wurde exemplarisch die Paläographie ausgewählt, um eine digitale Aufarbeitung zu visualisieren, da sie wohl den unmittelbarsten Zugang zur Erschließung medizinischen Wissens im Mittelalter darstellt. Hierfür steht unter anderem eine Sammlung von medizinischen Handschriften aus dem frühen Mittelalter, welche sich in der Stiftsbibliothek St. Gallen befinden und im Rahmen einer Sonderausstellung im Jahr 2016 eingehende Betrachtung fanden.[18] Zwar können auch andere Teildisziplinen, zu nennen ist an dieser Stelle insbesondere die Sphragistik[19], ebenfalls zu medizinhistorischen Untersuchungen herangezogen werden; jedoch weist Jankrift in seinem Beitrag darauf hin, dass die Erforschung von Heilkunst und daraus resultierend auch von Krankheiten, Pathologie und Diagnostik im Mittelalter mit erheblichen methodischen Herausforderungen verbunden ist. Während sich, wie der Historiker betont, die „theoretischen Grundlagen mittelalterlicher Medizin“[20] anhand überlieferter Abhandlungen von Heilkundigen verhältnismäßig gut rekonstruieren lassen, sind hingegen deren „praktische Tätigkeit[en]“[21] nur schwer aus diesen paläographischen Quellen zu erschließen. Die Paläographie (grch. „palaiós“; dt. „alt“ und grch. „graphein“; dt. „schreiben“) untersucht alte Schriften und Texte sowie deren Schriftbild bzw. Schriftausprägung und charakteristische Eigenarten. Die Lehre eröffnet somit die Kompetenz, Handschriften in lateinischer, griechischer, arabischer und hebräischer Sprache zu entschlüsseln, die methodisch fundierte und differenzierte Untersuchung der Entwicklung von Handschriften, ihre Überlieferung in Transkription präzise wiederzugeben und scriptoriumsspezifische und regionale Charakteristika der Manuskripte zu identifizieren. Insbesondere zur Untersuchung handschriftlicher Quellen ohne Datierung erweist sich die Klassifizierung und Differenzierung „individueller Merkmale einzelner Schreiber (sogenannte ,Hände‘)“[22] als essenzielles Hilfsmittel. Von entscheidender Bedeutung sind hierbei auch „Schreiberschlußnotizen (Kolophon) mit Namen, Gebetsbitte und Datum“[23], welche die Bearbeitung und Bestimmung erleichtern. Nach Goetz kann die Paläographie knapp charakterisiert werden, als die „Geschichte der Schrift sowie der Schreib- und Beschreibstoffe“[24].

Vor dem Hintergrund der skizzierten Untersuchungsfeldern und der dargelegten Bedeutung der Paläographie als Zugang zur Erschließung medizinischen Wissens im Mittelalter wird im Folgenden ein Teilaspekt dieser Disziplin exemplarisch vertieft. Die Fokussierung auf eine konkrete Schriftform soll dazu dienen, die oben theoretisch erläuterten Grundprinzipien der Paläographie praktisch zu veranschaulichen und deren Erkenntnispotenzial für die historische Forschung zu erproben. Anhand des Lorscher Arzneibuchs wird deshalb der Schrifttypus der karolingischen Minuskel in den

Mittelpunkt gestellt, um zu zeigen, wie paläographische Methoden und somit die Analyse des Schriftbildes Rückschlüsse auf die Entstehungszeit, die Schreibtradition und den kulturellen Kontext einer mittelalterlichen handschriftlichen Aufzeichnung erschließen.[25]

Grundlage bildet hierfür der umfangreiche Beitrag von Schneider über „Paläographie und Handschriftenkunde“ aus dem Jahr 2014. Die frühesten, wenngleich in einem vorerst marginalen Umfang, schriftlichen Überlieferungen „in althochdeutscher Sprache“[26] treten erst im ausgehenden 8. Jahrhundert auf. Diese frühen, in Volkssprache verfassten Zeugnisse sind in der karolingischen Minuskel niedergeschrieben worden; einer Schriftform, welche auf die bevorzugte Verwendung von Kleinbuchstaben beruht.

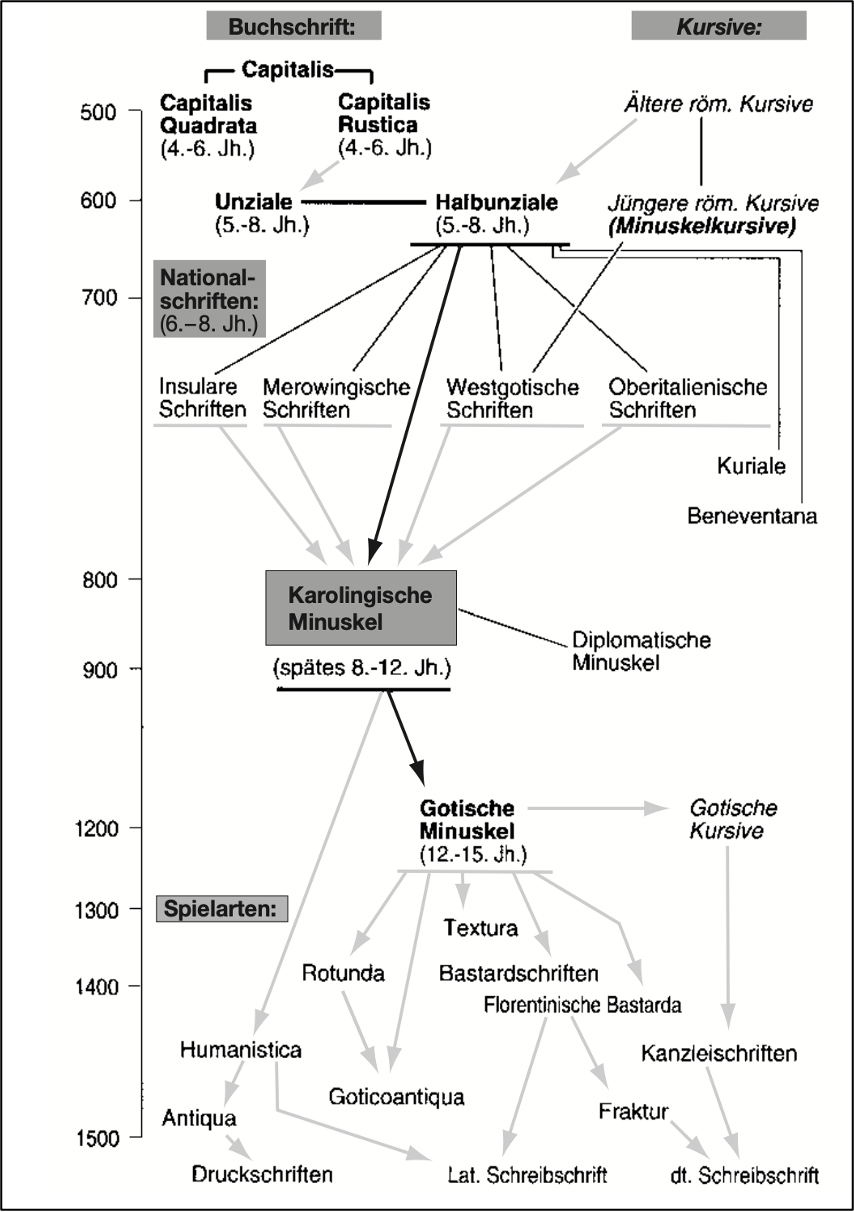

Diese Form der Schrift unterscheidet sich deutlich von dem Schrifttypus der Capitalis und der Unziale, sogenannten Majuskelschriftformen, welche in der Spätantike und den frühen Jahrhunderten des Mittelalters Verwendung fanden (siehe Abbildung 1).[27]

Sie dienten jedoch nach dem 8. Jahrhundert weiterhin hauptsächlich als eine Form von „Auszeichnungsschriften“[28], wie sie auch vereinzelt im Lorscher Arzneibuch Gebrauch fanden.[29]

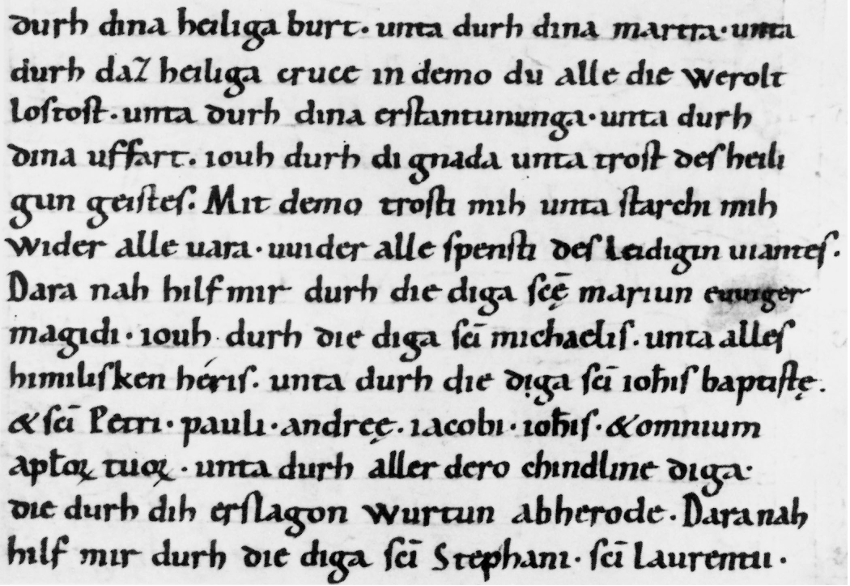

Die karolingische Minuskel entstand während der Herrschaft Karl des Großen (*2. April 747/748; †28. Januar 814) als Ausdruck eines Strebens nach Einheitlichkeit und Klarheit in Schrift und Bildung. Ihre Entstehung steht in enger Verbindung mit der umfassenden Erneuerung des Bildungs- und Kirchenwesens der sogenannten karolingischen Renaissance, mit welcher zugleich eine Reform und Systematisierung des „lateinisch-kirchlichen Kulturbereich[s]“[30] angestrebt wurde. Gleichwohl vermochte sich die karolingische Minuskel weder in diesem Reformkontext noch während der Regierungszeit Karl des Großen und in jener seiner karolingischen Nachfolger im vollen Umfang zu etablieren und erfolgte zunächst nur schrittweise.[31] Bis in das 12. Jahrhundert war die Herstellung von Handschriften im Wesentlichen auf monastische Skriptorien im Reich beschränkt; jene Produktionsstätten hatten eine individuelle sowie regionale charakteristische Ausprägung der karolingischen Minuskel kultiviert.[32] Diese Variabilität macht es dem kundigen Paläographen möglich, die Ursprünge der Schriftquellen bestimmten Regionen zuzuordnen sowie die reziproken Einflüsse der Schreiber aufeinander zu erschließen. Nach Schneider lässt sich das generische bzw. typische Schriftbild der karolingischen Minuskel jedoch wie folgt beschreiben (siehe Abbildung 2):

- „Die karolingische Minuskel ist eine kalligraphische, geformte Buchschrift, d. h. jeder Buchstabe wird aus einzelnen Federzügen zusammengesetzt, und die Buchstaben eines Wortes stehen überwiegend unverbunden nebeneinander; eine Ausnahme bilden die Ligaturen, stets zusammenhängend geschriebene Buchstabengruppen wie nt, rt, die anfänglich aus den früheren Kursivschriften übernommen wurden und von denen sich eine Zeitlang die nt- und ct-Ligatur, auf längere Dauer aber die or-, st- und et-Ligatur gehalten haben. Die Strichbreite bleibt im wesentlichen gleichmäßig, es gibt also kaum Wechsel zwischen starken und feinen Federzügen. Die Buchstabenformen sind gerundet“[33].

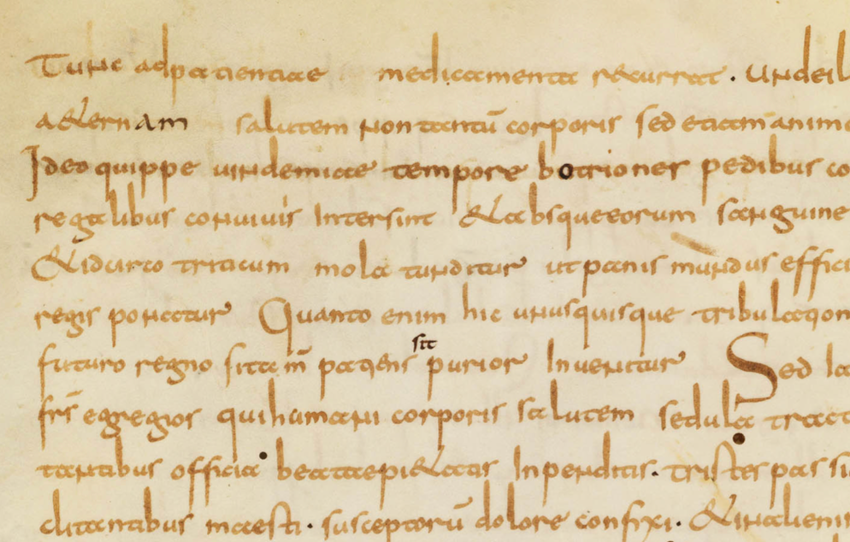

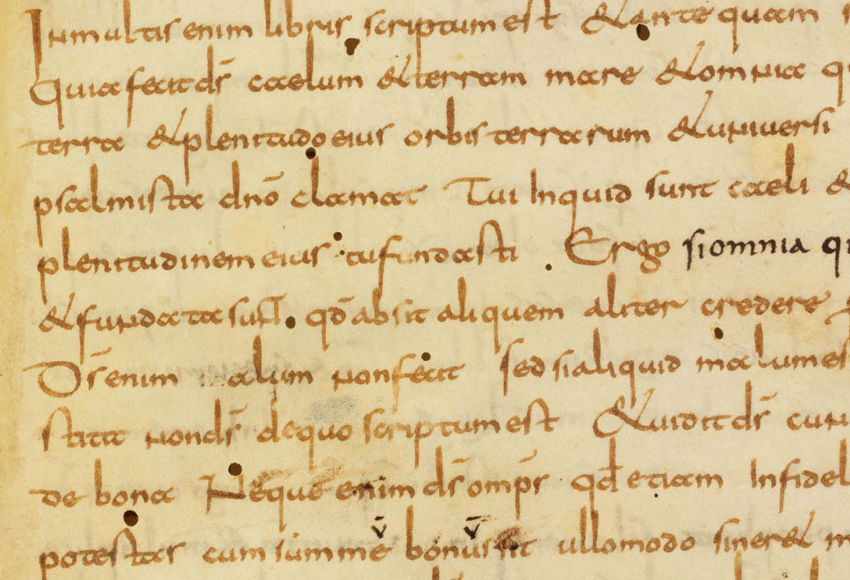

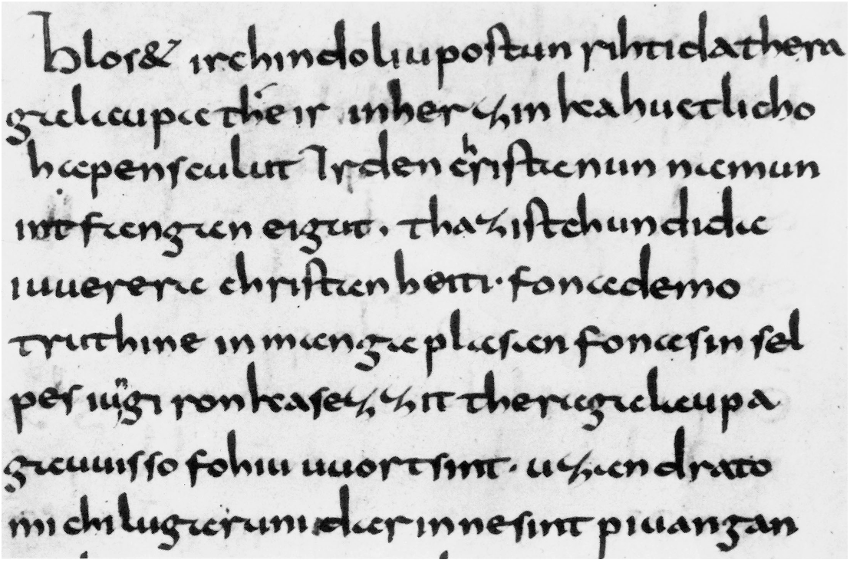

Das Lorscher Arzneibuch, welches in der vorliegenden Arbeit betrachtet wird, ist in die Zeit der frühkarolingischen Minuskel einzuordnen und weist die charakteristischen Merkmale dieses Schrifttyps auf (siehe Abbildungen 3.1 und 3.2).[34] Die frühkarolingische Minuskel lässt sich stilistisch auf das ausgehende 8. Jahrhundert und in das beginnende 9. Jahrhundert einordnen und korrespondiert somit mit der Entstehungszeit des Lorscher Arzneibuches, dessen Anfertigung auf etwa das Jahr 785 datiert wird. Die frühkarolingische Minuskel ist nach Schneider gekennzeichnet durch eine nicht eindeutig ausgeprägte Worttrennung und besonders lange Oberschäfte der Buchstaben d, h, l und k sowie eine „nach oben zunehmende[r] Verdickung“[35] (siehe Abbildung 4). Über vier Jahrhunderte hinweg fand die karolingische Minuskel als dominierende Buchschrift Verwendung und zeugte somit von einer außergewöhnlich langen Beständigkeit. Obwohl „der Grundcharakter und das Formenrepertoire dieser Schriftart“[36] über die Jahrhunderte weitgehend unverändert blieben, ist dennoch eine fortschreitende subtile Modifikation des Schriftbildes zu identifizieren, die sowohl die Ausformung einzelner Buchstabenformen als auch die Gesamterscheinung der Schrift veränderte. Zusammenfassend zeigt sich, dass durch die historischen Hilfswissenschaften und damit auch durch paläographische Methoden handschriftliche Quellen des Mittelalters zu datieren sind und vor deren Hintergrund vertiefenden geschichtswissenschaftlichen sowie kulturhistorischen Fragestellungen nachgegangen werden können.

2.2 Überlegungen zu einer digitalen Geschichtswissenschaft

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung unterliegen sowohl die Geschichtswissenschaft als auch ihre Teildisziplinen, die historischen Hilfswissenschaften und die Geschichtsdidaktik, einem kontinuierlichen Transformationsprozess, der ihre fachkulturellen Praktiken, Diskurse und Methoden grundlegend neu definiert.[37] Umfangreiche Digitalisierungsinitiativen ermöglichen gegenwärtig „einen zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu Quellen und Literatur“[38], wodurch sich eine neue Form der Analyse, der Quelleninterpretation und Quellenkritik sowie der systematischen Erschließung dieser Materialien ergibt. Mit der Digitalisierung historischer Inhalte werden nicht nur fachwissenschaftliche Diskurse, sondern zugleich auch deren Kommunikation in digitale Räume übertragen.[39] Unterdessen ist die Vielfalt „an digitalen Lehrmethoden“[40] signifikant angestiegen und gestaltet die Grenze zwischen akademischer Forschung und öffentlicher Rezeption zunehmend durchlässiger. Institutionell wird diese Entwicklung durch die Etablierung entsprechender Lehrstühle für die Digitale Geschichtswissenschaft sichtbar; so wurde auch an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg eine Professur für Digitale Geschichtswissenschaften eingerichtet, welche sich den oben genannten Aufgaben verpflichtet.[41] Im Rahmen der Übung „Hilfswissenschaften im digitalen Zeitalter“ wurde ein interdisziplinärer Austausch zwischen der Professur für Historische Grundwissenschaften und einer digital orientierten Geschichtsforschung an der Universität in Bamberg etabliert. Ziel der Veranstaltung war es, Möglichkeiten der digitalen Vermittlung und Präsentationen der in Abschnitt 2.1 definierten historischen Hilfswissenschaften praktisch zu erproben. Aufbauend auf den einleitenden Überlegungen, welche in Abschnitt 2.1.1 zu der Teildisziplin Paläographie skizziert wurden, wird im Folgenden erläutert, wie digitale Verfahren in der Geschichtswissenschaft genutzt werden können, um historische Quellen und Inhalte zugänglich zu machen und diese adäquat zu kontextualisieren, zu erläutern und darstellen zu können.

Wesentliche Impulse für die Diskussion um eine digitale Historiografie und ihre Möglichkeiten für Historiker und Historikerinnen, stammen insbesondere von Haber (2012), Wachters (2021) sowie Döring, Haas, König und Wettlaufer (2022). Ferner ist auch auf ein einführendes Kapitel von Goetz (2014) zu verweisen, in dem er die elektronische Datenverarbeitung (kurz: EDV) als Ansatz einer eigenständigen Hilfswissenschaft erwägt.[42] Der Beitrag Wachters zu „Geschichte Digital schreiben“ sowie der umfassende Sammelband „Digital History – Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft“, welcher durch Döring, Haas, König und Wettlaufer herausgegeben wurde, erörtern neue Methoden und Praktiken in der Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. Haber wiederum leistete mit einer Publikation zu „Digital Past – Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter“ einen differenzierten Beitrag über die Chancen und Gefahren, welche durch die Digitalisierung für die Fachkultur entstehen, und zeigte überdies die Entwicklung einer digitalen Geschichtswissenschaft auf.[43] Auf der Grundlage dieser Arbeiten kann insbesondere positiv hervorgehoben werden, dass die Digitalisierung es historischen Inhalten erlaubt, ihre Darstellungsformen in nahezu beliebiger Weise zu transformieren und somit für den Rezipienten und die Rezipientinnen entsprechend zu modifizieren.[44] Gleichwohl stellt die Übertragung klassischer historiographischer Prinzipien auf digitale Quellen die Geschichtswissenschaft und deren Grundwissenschaften vor methodische Herausforderungen, die sich wesentlich aus der „veränderten Medialität“[45] digitaler Zeugnisse ergeben. Im Kontext der Übung „Hilfswissenschaften im Digitalen Zeitalter“ ist daher nach Haber die grundlegende Frage zu stellen,

- „[…] ob eine neue, den digitalen Medialitäten angepasste Hilfswissenschaft gefordert ist, in deren Zentrum die Quellenkritik des Digitalen stehen müsste. Oder betrifft der digitale Wandel nicht vielmehr den epistemologischen Kern der geschichtswissenschaftlichen Arbeitsweise und müsste demzufolge nicht als eine Hilfswissenschaft, sondern aufgrund der methodischen Veränderungen, die der Wandel nach sich zieht, als ein Kernbestand des Faches konzeptionalisiert werden?“[46]

Haber betont, dass es unerlässlich ist, die bislang gültigen Verfahren einer kritischen Prüfung hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zu unterziehen und sie gegebenenfalls im Hinblick auf die veränderten epistemischen Rahmenbedingungen des digitalen Zeitalters adäquat zu reformulieren. Dabei ist stets zu reflektieren, welche dieser neuen Bedingungen, nach Haber sogenannte must have-Entwicklungen, für die historische Arbeit unentbehrlich sind und welche eine marginale Anpassung bzw. Optimierung darstellen, die sogenannten nice to have-Entwicklungen.[47] Zudem führt dieser Diskurs im Kern zu neuen fachlichen Kompetenzfeldern. Der Historiker und die Historikerin sind daher angehalten, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche methodischen und technologischen Ressourcen das historische Denken in der Zukunft erfordert, um der zunehmenden digitalen Forschung Rechnung tragen zu können.[48] Haber fordert daher eine neu zu konzipierende quellenkritische Untersuchung bzw. Arbeitsweise für digitale Bestände, welche auf den bereits „etablierten Grundsätzen aufbauen“[49] müsse und „diese sogar als Richtschnur bei der Adaptation an die digitalen Gegebenheiten nehmen"[50] solle. Lediglich auf diese Weise könne gewährleistet werden, dass in der Geschichtswissenschaft diese neuen Perspektiven nicht unbeachtet bleiben und diese innerhalb der historischen Forschungsgemeinschaft Anerkennung finden.[51] Über diese neuen Ansprüche hinaus, erweist sich der Hypertext, so Wachter, als eine adäquate Vervollständigung typografischer Formen, sofern die Geschichtsschreibung als ein „pluralistisch[es]“[52] und somit nicht lineares Gefüge verstanden wird. Aufgrund seiner „materiellen beziehungsweise ästhetischen Qualitäten“[53] eigne sich der Hypertext besonders, die Idee einer „pluralistisch angelegte[n] Historiografie“[54] nicht nur zu unterstützen, sondern sie überdies in seiner formalen Offenheit exemplarisch zu verkörpern und performativ zu reflektieren. Wachter vergleicht den Hypertext mit einer „Datenbank historiografischer Beiträge […], die miteinander verknüpft werden […] und schließlich in alle Richtungen zu durchforsten sein sollen“[55]. Die „vernetzte oder astartige Struktur“[56] solcher Hypertexte, bestehend aus miteinander verknüpften „Informationseinheiten (auch ,Knoten‘), […] die über Verknüpfungen (,Links‘, ,Hyperlinks‘, ,Kanten‘)“[57] verbunden sind, transformiert den Rezeptionsprozess digitaler Inhalte in eine Form der interaktiven Sinnproduktion. Die Leserinnen und Leser werden dabei nicht länger nur passive Konsumenten, sondern sie nehmen eine aktive Rolle ein: Rezeption wird infolgedessen zur Partizipation.[58]

Die durch die beschriebenen Digitalisierungsprozesse angestoßenen Verschiebungen der geschichtswissenschaftlichen Praxis und deren Produktionsweisen markieren eine maßgebliche Neuerung der Disziplin, deren theoretische und methodische Implikationen bislang nur unzureichend in das Selbstverständnis des Faches integriert wurden. Sie unterlagen im disziplinären Diskurs weitgehend keiner ausreichenden Reflexion.[59] Ferner führt Hiltmann an, dass es sich hierbei nicht lediglich um einen turn, also keiner bloßen Wende innerhalb der Geschichtswissenschaften, handelt. Vielmehr konstituiert es eine umfassende sowie „grundlegend[e] Veränderung [der] gesamten Kommunikations- und Arbeitsweisen“[60] sowohl für den Historiker und die Historikerin als auch im gesellschaftlichen Gesamtkontext. Hiltmann zieht eine Analogie zwischen den gegenwärtigen Digitalisierungsbestrebungen in ihrer epistemologischen Signifikanz mit der historischen Transformation, die durch die Verschriftlichung ausgelöst wurde. Die Schriftlichkeit ermöglicht eine materielle Fixierung von Informationen und Sinn. Die digitalen Inhalte generieren darüber hinaus eine, so Hiltmann, zusätzliche „zeichenhafte Repräsentationsstufe“[61], die die genannte materielle Manifestation des Symbolischen aufbricht und selbst virtuell präsentiert. Die Verbindung von Informationen, Medium und Materialität wird dadurch neu aufbereitet. Hiltmann konstatiert zudem, dass die Datenverarbeitung, Visualisierung sowie Speicherung im digitalen Medium lediglich eine von zahlreichen möglichen Darstellungspraktiken ist. Wie bereits in Abschnitt 1 erläutert, ist „die Digitalisierung nicht einfach nur [als] eine Erweiterung der Schriftlichkeit“[62] zu verstehen. Sie begründet vielmehr ein eigenständiges mediales Kommunikationssystem, das unabhängig von der materiellen Fixierung traditioneller Medien operiert und jedes Objekt, das „in diskreten Werten“[63] darstellbar ist, „als Daten speicher[n] und verarbeit[en]“[64] kann. Dies ist unabhängig davon, ob es sich hierbei um visuelle, auditive, textuelle oder auch materielle Objekte handelt. Entscheidend ist allein, inwiefern ihre Übersetzbarkeit in die Ordnung des Digitalen möglich ist. Nach Hiltmann liegt das eigentliche Potenzial des Prozesses der Digitalisierung in der methodischen Erweiterung innerhalb der Geschichtswissenschaft und damit der historischen Quellenkunde, insbesondere in deren neuen „Analyse- und Interaktionsmöglichkeiten“[65]. Gleichwohl eröffnen sich dadurch nicht nur neue Perspektiven auf die Reproduktion, Rezeption sowie Transparenz für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, sondern auch auf die Zugänglichkeit für Akteure, in einem fachfremden Kontext.[66] Zu unterstreichen ist jedoch, dass sich die genuinen Möglichkeiten für die Rezipienten neuer technologischer und medialer Entwicklungen, in ihrer ganzen Tragweite meist erst im Prozess ihrer praktischen Aneignung und Integration eröffnen. Eine Beobachtung, welche sich auch auf die gegenwärtigen technischen und methodischen Entwicklungen des Digitalen innerhalb der historiographischen Arbeitsweisen anwenden lässt.[67] In diesem Zusammenhang lässt sich nachvollziehen, weshalb die oftmals erhobene Forderung nach Forschungsergebnissen, die den Einsatz digitaler Methoden rechtfertigen würde, nahezu hinfällig ist. Wie Hiltmann postuliert, müssen Historiker und Historikerinnen durch sukzessive Aneignung, praxisorientierte Anwendung und kritische Erprobung dieser veränderten Methodik deren inhärentes Erkenntnispotenzial adäquat erschließen.[68]

Entsprechend ist auch im Rahmen der Übung „Historische Hilfswissenschaften im digitalen Zeitalter“ an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zu reflektieren, welchen konkreten Mehrwert die digitale Aufarbeitung, etwa in Form einer HTML-Seite, tatsächlich bieten könnte. Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen zu einer digitalen Geschichtswissenschaft und somit auch ihrer Hilfswissenschaften wird im nachfolgenden Abschnitt exemplarisch gezeigt, wie sich ein medizinisches Schriftzeugnis des karolingischen Zeitalters, digital erschließen ließe.

[11]Zur Definition grundlegender Begriffe, wie digital und analog wird an dieser Stelle auf Haber verwiesen, vgl. Haber, 2011, S. 99–100. Einführende Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften sind unter anderem von Goetz (2014, S. 288–319) und von Brandt (2003).

[12]Goetz, 2014, S. 288.

[13]Vgl. die gleichnamige Monographie von Bandts (2003) und Goetz, 2014, S. 288.

[14]Goetz, 2014, S. 288.

[15]Ebd.

[16]Ebd.

[17]Ebd., S. 289.

[18]Vgl. den Ausstellungskatalog „Abracadabra – Medizin im Mittelalter“ (2016) der Stiftsbibliothek St. Gallen.

[19]Vgl. Jankrift, 2012, S. 4–5; die Sphragistik (grch. „sphragis“; dt. „Zeichen“) ist die Lehre von Siegeln bzw. die Siegelkunde, welche in der historischen Forschung und dabei insbesondere der Diplomatik als Hilfswissenschaft dient. Ziel der Sphragistik ist es unter anderem, die Echtheit, Gestalt und Aussagekraft der Siegel (lat. „sigillum“; dt. „Zeichen“) zu untersuchen; vgl. Goetz, 2014, S. 311–312.

[20]Jankrift, 2012, S. 1.

[21]Ebd.

[22]Neustadt/Kolditz, 2014, S. 76.

[23]Ebd.

[24]Goetz, 2014, S. 288; vgl. zudem Brandt, 2003, S. 65–80.

[25]Vgl. Stoll, 1992, S. 12 und Bischoff, 1974, S. 18–52.

[26]Schneider, 2014, S. 19.

[27]Vgl. Goetz, 2014, S. 301–303.

[28]Schneider, 2014, S. 19.

[29]Stoll, 1992, S. 14.

[30]Schneider, 2014, S. 19.

[31]Ebd., S. 20.

[32]Ebd.

[33]Ebd., S. 21.

[34]Vgl. ebd.; zur karolingischen Minuskel des 10.–11. Jahrhunderts, vgl. ebd., S. 23.

[35]Ebd., S. 22.

[36]Ebd.

[37]Vgl. Hiltmann, 2022, S. 14 und Döring et al., 2022, S. 6.

[38]Döring et al., 2022, S. 6.

[39]Ebd.

[40]Ebd.

[41]Vgl. Döring et al., 2022, S. 6 und Hiltmann, 2022, S. 15.

[42]Vgl. Goetz, 2014, S. 318–319; Goetz gibt überdies eine einführende Literaturliste hierzu an, vgl. ebd. S. 319.

[43]Vgl. Haber, 2011, S. 7–10.

[44]Ebd., S. 102.

[45]Ebd., S. 106.

[46]Ebd.

[47]Ebd., S. 104.

[48]Ebd.

[49]Ebd., S. 106.

[50]Ebd.

[51]Ebd.

[52]Wachter, 2021, S. 22.

[53]Ebd., S. 23.

[54]Ebd.

[55]Ebd.

[56]Ebd., S. 22; vgl. ebd., S. 28. Es ist zu beachten, dass die bloße Bereitstellung von Bildern nicht mit einer Visualisierung gleichzusetzten ist, vgl. Schwandt, 2022, S. 195 und S. 198.

[57]Wachter, 2021, S. 22.

[58]Ebd.

[59]Hiltmann, 2022, S. 15.

[60]Ebd., S. 16–17.

[61]Ebd., S. 22.

[62]Ebd., S. 23.

[63]Ebd.

[64]Ebd.

[65]Ebd., S. 35.

[66]Ebd.

[67]Ebd., S. 40.

[68]Ebd.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Entwicklung der lateinischen Schriften.

Abbildung 2: Karolingische Minuskel. Otlohs Gebet. Clm 14490, Bl. 162r. Regensburg, nach 1067.

Schreiber: Otloh von St. Emmeram.

Abbildungen 3.1 und 3.2: Karolingische Minuskel. Detailansicht des Lorscher Arzneibuchs. Lorsch, um 800 n. Chr.

Abbildung 4: Frühkarolingische Minuskel. Exhortatio ad plebem christianam. Clm 6244, Bl. 145r. Südbayern, bald nach 805.